| Новости | УМВД | Происшествия | Политика | Культура | Помощь | Авто | Спорт | Туризм | Видео | РЖД |

|

|

|

|

|

Наши новости в Соцсетях

|

|

Политика: Прогрессивная шкала ставок налога на имущество физлиц вводится в Москве

24-10-2012, 14:48

3057

0

Прогрессивная шкала ставок налога вводится в Москве с целью создания условий для постепенного перехода на уплату налога на основе кадастровой оценки недвижимости. Соответствующие изменения в проект закона «О ставках налога на имущество физических лиц» одобрила сегодня Мосгордума в первом чтении. Кроме того, в 2013 году изменениями в закон предусматривается увеличение налога на имущество. Как сообщил глава департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников, «ставки применяются к инвентаризационной стоимости имущества». «Мы предлагаем повысить с 0,2 до 0,3 проц ставку налога при стоимости жилья от 300 до 500 тыс рублей», — сказал он. Кроме того, по словам Решетникова, помимо этого повышается ставка на имущество в диапазоне от 500 до 1 млн рублей (с 0,5 до 0,6 проц). «Среднее удорожание здесь составит примерно 640 рублей на 1 квартиру», — отметил он. Прогрессивная шкала ставок налога вводится в Москве с целью создания условий для постепенного перехода на уплату налога на основе кадастровой оценки недвижимости. Соответствующие изменения в проект закона «О ставках налога на имущество физических лиц» одобрила сегодня Мосгордума в первом чтении. Кроме того, в 2013 году изменениями в закон предусматривается увеличение налога на имущество. Как сообщил глава департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников, «ставки применяются к инвентаризационной стоимости имущества». «Мы предлагаем повысить с 0,2 до 0,3 проц ставку налога при стоимости жилья от 300 до 500 тыс рублей», — сказал он. Кроме того, по словам Решетникова, помимо этого повышается ставка на имущество в диапазоне от 500 до 1 млн рублей (с 0,5 до 0,6 проц). «Среднее удорожание здесь составит примерно 640 рублей на 1 квартиру», — отметил он.«Мы предлагаем сохранить ставку налога в размере 0,1 проц в отношении имущества стоимостью до 300 тыс рублей, — сказал Решетников. — То есть половину москвичей этот закон не затрагивает». Решетников отметил, что повышение ставок не коснется традиционных льготников. «У нас из 4,5 млн москвичей, которые являются обладателями недвижимости, 1,7 млн человек подпадают под категорию льготников», — сказал он. По его словам, бюджет города получит порядка 900 млн рублей после принятия изменений. Продолжить чтение статьи: Прогрессивная шкала ставок налога на имущество физлиц вводится в Москве Новости Оренбуржья: Танцы с бубнами вокруг оценки эффективности проектов

13-05-2012, 11:18

2245

0

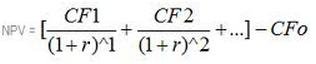

Мой скромный вклад в развенчивание мифов оценки эффективности инвестиционных проектов. Читая чужие бизнес-планы или общаясь с банковскими экспертами, меня гложет тоска по тем временам, когда никто еще толком не знал, что такое дисконтирование денежных потоков, компаудирование процентов или, к примеру, как учитывать премию за риск. Что это такое и как считать правильно, сейчас тоже никто толком не знает, но вера уже принята. Написаны сотни учебников и миллионы экспертных мнений. Еще тысячу лет назад никто не знал, почему с неба идет дождь и гремит гром. Просто ставили на капище деревянного истукана, называли его Богом грома и дождя, и молились себе. А зачем вдаваться в какие-то детали? Истукан есть, потому что есть гром. Гром есть потому, что есть истукан. Что еще непонятно? Мой скромный вклад в развенчивание мифов оценки эффективности инвестиционных проектов. Читая чужие бизнес-планы или общаясь с банковскими экспертами, меня гложет тоска по тем временам, когда никто еще толком не знал, что такое дисконтирование денежных потоков, компаудирование процентов или, к примеру, как учитывать премию за риск. Что это такое и как считать правильно, сейчас тоже никто толком не знает, но вера уже принята. Написаны сотни учебников и миллионы экспертных мнений. Еще тысячу лет назад никто не знал, почему с неба идет дождь и гремит гром. Просто ставили на капище деревянного истукана, называли его Богом грома и дождя, и молились себе. А зачем вдаваться в какие-то детали? Истукан есть, потому что есть гром. Гром есть потому, что есть истукан. Что еще непонятно?На инвестиционно-финансовом рынке сейчас есть такие же истуканы, а принятые методы оценки эффективности бизнес-планов считаются истиной в последней инстанции. При этом очень мало кто пытается вникать в детали и что-то объяснять. Не потому, что не знают или не хотят, а потому, что как только до бизнес сообщества дойдет смысл всех этих финансовых показателей эффективности инвестиций, все кредитно-инвестиционные механизмы придется разворачивать на 180 градусов. Рисковая премия для коэффициента дисконтирования (применимо к постсоветским странам). Кто-нибудь пытался привести алгоритм расчета этой самой премии, так, что бы он был четкий, ясный и краткий как, скажем, хайку? Нет. Никто не пытался. В инвестиционном менеджменте имеет место явный перекос. Или в сторону математиков, или в сторону маркетологов. Практически каждому руководителю приходилось принимать решения, подразумевающие начало реализации нового инвестиционного проекта, расширение действующего бизнеса или замену амортизированных основных средств. Как правило, всегда возникает потребность в привлечении внешнего заемного финансирования. Мы начинаем планомерно окучивать банки, инвесторов, кредитных и инвестиционных посредников и прочую публику. Что есть основными критериями оценки инвестиционных проектов? Экономическая эффективность, финансовая состоятельность, маркетинговая и технологическая составляющая, профессиональный опыт инициатора проекта, наличие команды и кадрового ресурса, ну и так далее. В свое время мне пришлось вдоволь побегать по кредитным комитетам банков (и не только украинских) с бизнес-планами своих инвестиционных проектов. Характерно то, что практически в каждом таком финансовом институте выставлялись собственные требования к инвестиционной документации и основным финансовым показателям эффективности. В результате все это так достало, что в финансовой модели каждого бизнес-плана я стал рассчитывать абсолютно все известные в мире коэффициенты и показатели. Благо, это совсем не сложно. В основном, формулы на уровне средней школы (умножить, поделить). Отсюда, к слову, и появились стандарты бизнес планирования BFM Group. Уж, лучше больше, чем меньше. Для всех желающих – таблицы и показатели на любой вкус. Все мы знаем, откуда растут ноги у всех этих банковских стандартов оценки бизнеса. Ново устроенным выпускникам финансовых ВУЗов хочется повыпендриваться перед своим начальством. В инвестиционном банкинге, извращенно принимающем американские тенденции корпоративных стандартов, присутствует такое явление как «commitment» с вечным цейтнотом персонала. А поскольку основной задачей является нагнуть клиента на дополнительные платные услуги, то и выдумываются несусветные и зачастую достаточно маразматические требования к бизнес-планам. Ну и национальный менталитет немалую роль играет. У нас ведь как? Каждый суслик в поле – агроном. Простой пример. Существует такой показатель как Коэффициент текущей ликвидности (Current Ratio, CR). Это отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам. Полезный показатель, на основании которого можно оперативно оценивать, может ли предприятие в своей хозяйственной деятельности оперативно гасить короткие долги. Если известна сбытовая политика (предоплаты, отсрочки), условия по закупкам сырья и пользование банковскими овердрафтами, то рассчитать довольно легко. Но к чему тогда требовать у клиента расчет коэффициентов абсолютной ликвидности (Cash ratio) или быстрой ликвидности (Quick Ratio)? То же самое, но вид сбоку, и с учетом предположения о том, что компания вовремя не сможет вернуть дебиторскую задолженность. Это короткие деньги, и отображать их в бизнес-плане, у которого масштаб расчетов на 10 лет вперед, абсолютно нет смысла. Но банкиры часто требуют. Зачем требуют – не знают толком и сами. В общем – абсурд. Ну, хватит о высоких материях и левых коэффициентах. Есть нам всем привычные показатели, о которых наверняка знают все, кто хоть однажды сталкивался с вопросом разработки бизнес-плана или ходил в банк за кредитом. Это:

Все формулы и определения описаны на сотнях сайтов, их учат студенты в университетах, на них ориентируются все финансисты. Казалось бы – аксиомы, не подлежащие даже обсуждению. На самом деле – ни фига подобного. Для того, что бы было понятно, следует максимально просто объяснить, что такое коэффициент дисконтирования. Он там дальше будет постоянно фигурировать. На самом деле ничего сложного. Ставка дисконтирования - это норма доходности на вложенный капитал, которую ожидает инвестор. Другими словами, это сравнительная ставка ожидаемого дохода, на который рассчитывает инвестор, вкладывая деньги. К слову, он ведь попросту может разместить их и на банковском депозите на определенный период. Есть два варианта определения ставки дисконтирования, за которые теоретики от экономики уж которое десятилетие бьют копья (а по ходу защищают очередные научные степени и заставляют студентов учить свой псевдо экономический бред). 1. Глобальный вариант расчета коэффициента дисконтирования. Для начала берется модель оценки рисков проекта CAPM. Вроде как модель принятия решений в координатах «риск-доход» по ценным бумагам, и определяется по формуле: Ra = Rf + Q(Rm - Rf); где: Ra – требуемая доходность акции (актива) A; Rf – безрисковая ставка доходности; Rm – рыночный уровень доходности; Q - коэффициент, отражающий корреляцию актива и рынка (цены и индекса). Но здесь начинается цирк. На самом деле никто толком не знает, что понимать под безрисковой ставкой, что такое рыночный уровень доходности, какой масштаб принимать для расчета, может ли быть эта модель линейной (особенно в нашей стране) и насколько корректен коэффициент корреляции Q. Умничающим на эту тему теоретикам советую пожать руку и больше в эту контору не возвращаться. Теория и практика таки разные вещи. Теоретикам лишь бы поговорить, а вам надо работать. Ну, если инвестор уж требует, как говорится, любой каприз за его деньги. Пусть только данные свои дает. В таком случае ставка дисконтирования определяется как средневзвешенная стоимость капитала (weighted average cost of capital — WACC), которая учитывает стоимость собственного (акционерного) капитала и стоимость заемных средств. WACC= Rа(E/V) + Rd(Z/V)(1 — TP), Rа – мы уже выяснили, что это из области ненаучной фантастики. E — рыночная стоимость собственного капитала (акционерного капитала). Рассчитывается как умножение общего количества обыкновенных акций компании на цену одной акции; Z — рыночная стоимость привлеченного капитала. Чаще всего определяется по бухгалтерской отчетности как общая сумма займов предприятия. V = E + Z — суммарная рыночная стоимость займов предприятия и ее собственного капитала; Rd — стоимость привлечения заемного капитала (проценты по кредиту). Здесь не стоит забывать о том, что кредитная нагрузка относится на затраты и уменьшает налоговую нагрузку (очень распространенная ошибка) TP — ставка налога на прибыль. 2. Кумулятивный метод расчета ставки дисконтирования Вариант более адекватный, и определяется формулой: D = E + I + R, где D — ставка дисконтирования (номинальная); E — минимальная альтернативная доходность (к примеру, депозит); I — процент инфляции; R — рисковая премия Рисковая премия – это отдельная песня. Как ее надо считать, не знает никто. С таким же успехом и я мог бы опубликовать какие-то свои таблицы, а через полгода они вошли бы в анналы финансового анализа. В банках привыкли брать за основу ставку рефинансирования Центрального банка. По этому вопросу очень люблю издеваться над банковскими аналитиками, хотя ответа и сам не знаю. И никто не знает. Спросите у вашего финансового директора о методике расчета рисковых премий для ставки дисконтирования – услышите набор бессмысленных фраз. Суммируются проценты рисков. По теории, снова возвращаемся к модели CARM. Расчет рисковой премии до сих пор толком не понимают даже на Уолл-стрит и называют это феноменом премии за риск. Чем выше процент, тем выше несклонность к риску. Привязывая эти коэффициенты к акциям котирующихся компаний, обанкротились уже многие брокеры. Значит, лучше об этой схеме забыть. Премия за отраслевые риски. Ну, с этим просто. Это наднациональный риск, связанный с волатильностью денежных потоков в разных отраслях экономики. Премии, связанные с риском некачественного корпоративного управления (наличие конфликтов между акционерами, прозрачность деятельности, соблюдение баланса интересов). В общем, показатель носит виртуальную величину. Инвестору виднее, что там у него творится. Страновой риск: публикует Standard Poor"s. Это риск неадекватного поведения официальных властей по отношению к бизнесу. Премия за не ликвидность акций. Снова-таки проблема инвестора. На самом деле стоит забыть о будущей капитализации и представить, что почем купил, потом и продаешь. В общем, если совсем по уму, то все это хитрым образом переводится в проценты и суммируется. Но как писал выше – как делать это правильно – не знает никто. Будем считать, что со ставкой дисконтирования разобрались. Правда, осталась куча невыясненных вопросов? Ответов на эти вопросы попросту не существует. Хватает теоретиков от экономики, пытающихся подать свое видение как единственно правильное. На самом деле это только личный PR. Они получают научные степени, они устраиваются к нам на работу, они оценивают наши инвестиционные проекты. Им одно название – «офисный планктон». Это они, превратно толкуя нормы IFRS (МСФО), пытаются дисконтировать кредитные проекты. Мол, если кредитная ставка ниже рыночной, то надо дисконтировать. А зачем? Банку не надо (он и так дает деньги в рост). Заемщику – тем более. Показать банку, что он кроме кредитования предлагаемого проекта больше не заработает? В общем, бред сивой кобылы. Возвращаясь к основным финансовым показателям. Все они есть во всех учебниках и вроде как являются аксиомой для всех. Руководствуясь этими показателями, все привыкли оценивать как проекты, так и действующий бизнес. Вроде как непреложная истина, а на деле полная, абсолютно оторванная от практики ерунда. Чистый дисконтированный приведенный доход NPV (Net Present Value) или ЧДД. Самый знаменитый показатель, описывающийся в денежном выражении. Это показатель, представляющий собой сумму дисконтированных значений потока чистой прибыли, приведённых к сегодняшнему дню. То есть, NPV - это разница между всеми денежными доходами и затратами, приведенными к текущему моменту времени (моменту оценки инвестиционного проекта). Это те деньги, которые ожидает получить инвестор от проекта, после того, как чистая прибыль окупит его первоначальные вложения. У него достаточно простая формула:  Суммируем всю операционную прибыль по месяцам расчета проекта с учетом D- дисконтирования, отнимаем CF0 – (вложенные средства) и получаем свой гешефт. Если NPV > 0, то проект должен быть прибыльным. Если NPV < 0, то не стоит и браться. Но все это по учебникам и тому, что вбито в голову в виде безусловных рефлексов банковским клеркам. Суммируем всю операционную прибыль по месяцам расчета проекта с учетом D- дисконтирования, отнимаем CF0 – (вложенные средства) и получаем свой гешефт. Если NPV > 0, то проект должен быть прибыльным. Если NPV < 0, то не стоит и браться. Но все это по учебникам и тому, что вбито в голову в виде безусловных рефлексов банковским клеркам.На первый взгляд все красиво, но есть, как говорится, нюансы. Нюанс первый. Вложенное внешнее финансирование(CF0). Если говорить о start-up проектах, в которых один раз построили, запустили и благополучно себе работаем, то, как бы с NPV все нормально. А будет ли приведенный доход корректным в том случае, если через какое-то время с начала эксплуатации объекта подразумевается финансирование на строительство второй очереди объекта? Очень часто инвестиционные проекты подразумевают стадийную реализацию. Отвечаю. NPV не будет корректным. Нюанс второй. NPV не в состоянии корректно учитывать риски проекта. Дело в том, что если попытаться все же заложить какую-то премию за риск в коэффициенте дисконтирования (D), то она будет влиять как на отрицательные, так и положительные финансовые потоки. В результате, NPV может принимать самые неожиданные значения. Чтобы не приводить здесь табличные примеры, попробую объяснить результат. При разно вариантных сценариях, имеющих идентичные исходные данные, при повышенной рисковой премии NPV может принять с учетом других факторов вроде нормальное положительное значение. А если взять, и ради спортивного интереса из расчета вообще убрать рисковую премию, оставив все остальное, с удивлением обнаружим, что NPV получился отрицательным. Нюанс третий. Без привязки к дисконтированному периоду окупаемости, в NPV отпадает всякий смысл. Скажем, по кредитным проектам, банк интересует исключительно факт того, что бы накапливаемая прибыль могла покрывать проценты и тело по кредиту до того момента, когда заемщик не погасит всю задолженность. Если по правилам кредитора, длительность кредитов не может превышать, скажем, 5 лет, а расчет периода окупаемости проекта – 5,5 лет, значит не судьба (технический вопрос пере кредитования мы не рассматриваем, ибо кредитора это на этапе принятия решений это не интересует). Нюанс четвертый. Скажем, 10 лет проекта – достаточно длительный срок. За это время может и шах умереть, и ишак сдохнуть, и инфляция выйти за пределы прогнозных значений, и рыночная среда поменяться. Учитывать же изначально вероятную кончину ишака в расчете рисковой премии - ее величину не потянет ни один проект. Внутренняя норма рентабельности (Internal Rate of Return, IRR) Еще один показатель, который все воспринимают как аксиому. Это подобранное методом научного тыка значение ставки дисконтирования, при которой чистый дисконтированный доход (NPV) равен нулю. Другими словами это показатель отражает безубыточную норму рентабельности проекта. Финансовый смысл внутренней нормы рентабельности заключается в том, что инвестиционные проекты могут быть эффективными в том случае, если уровень рентабельности не ниже текущего значения показателя стоимости капитала. Если IRR выходит больше средней стоимости капитала с учетом премии за риск, то проект может быть осуществим. Значение IRR может трактоваться как нижний уровень рентабельности инвестиционных затрат. Метод расчета IRR. Для расчета IRR с помощью таблиц дисконтирования выбираются два значения коэффициента дисконтирования D1 1, то проект эффективный. Период окупаемости, в том числе и дисконтированный (PB, DPB) Ну, думаю, все и так понятно. Его можно воспринимать как барьерный период, с которого начинает накапливаться NPV. Рассчитывается с момента первой инвестиционной траты. Сам по себе может быть важен для инвестора исключительно для понимания того, в течении какого времени вложенные средства могут быть выведены в полном объеме. По кредитным проектам, длительность выплат тела и процентов по кредиту не может превышать период окупаемости проекта. Вообще, хочется думать, что инвестиционный рынок потихоньку преодолевает детскую болезнь роста. Если раньше эффективность инвестиционных проектов оценивалась исходя из показателей положительного денежного потока, высоких норм рентабельности, приведенного чистого дохода и периода окупаемости, то сейчас любой проект необходимо оценивать исходя из капитализации активов, возможности эффективного выхода, возможности последующей диверсификации (вслед за изменениями рынка), анализа чувствительности к различным негативным факторам и многого другого. Комплексный подход к оценке проектов требует и нового подхода к финансовым расчетам показателей эффективности. В том числе и внятного метода обоснования премий за рыночный, страновой, управленческий риск. Любой инвестор прекрасно понимает, что каждый инвестиционный проект имеет свою уникальность. Если инвестиционная идея после беглого просмотра не отправляется в корзину из-за явной неадекватности инициатора, она имеет право на жизнь. А значит, требует особого подхода к оценке не только финансовых показателей, но и ряда факторов, которые подбираются индивидуально для каждого бизнес-плана. Что же касается финансового анализа и привычных показателей эффективности, вроде NPV или IRR, то остаются вопросы не только к их целесообразности вообще, но и к инвестиционным и кредитным экспертам, их использующим для того, что бы решать – пущать или не пущать деньги в бизнес. Продолжить чтение статьи: Танцы с бубнами вокруг оценки эффективности проектов Новости Оренбуржья: Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

1-04-2012, 14:07

1869

0

Белоруссия с 1 апреля повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые с территории республики за пределы Таможенного союза. Тем самым она скорректировала их с Россией. В соответствии с постановлением Совета министров Белоруссии, экспортная пошлина на нефть выросла с 411,2 доллара до 460,7 доллара за 1 тонну. Единая ставка экспортной пошлины на нефтепродукты (кроме бензина) увеличилась с 271,4 доллара до 304 долларов. Такая же пошлина установлена на бензол, толуол, ксилолы. На товарные бензины и прямогонный бензин ставка вывозных таможенных пошлин, исходя из коэффициента 0,9, составляет 414,6 доллара за 1 тонну вместо 370,1 доллара в марте. Пошлина на пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, прочие сжиженные газы выросла с 157,3 доллара до 158,6 доллара. Белоруссия с 1 апреля повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые с территории республики за пределы Таможенного союза. Тем самым она скорректировала их с Россией. В соответствии с постановлением Совета министров Белоруссии, экспортная пошлина на нефть выросла с 411,2 доллара до 460,7 доллара за 1 тонну. Единая ставка экспортной пошлины на нефтепродукты (кроме бензина) увеличилась с 271,4 доллара до 304 долларов. Такая же пошлина установлена на бензол, толуол, ксилолы. На товарные бензины и прямогонный бензин ставка вывозных таможенных пошлин, исходя из коэффициента 0,9, составляет 414,6 доллара за 1 тонну вместо 370,1 доллара в марте. Пошлина на пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, прочие сжиженные газы выросла с 157,3 доллара до 158,6 доллара.С октября прошлого года Белоруссия вслед за Россией осуществляет расчет экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты по формуле «60/66». В соответствии с ней предельный коэффициент при расчете ставок пошлин на нефть снижен с 65 до 60 процентов. С 1 января 2011 года Белоруссия имеет право получать российскую нефть и нефтепродукты без пошлин и без ограничения объемов. В соответствие с механизмом распределения экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты республика перечисляет в бюджет РФ весь объем экспортных пошлин на нефтепродукты, полученные из российской нефти. Экспортные пошлины на нефтепродукты, выработанные из нефти, происходящей из третьих стран, поступают в белорусский бюджет. Продолжить чтение статьи: Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты Новости Оренбуржья: Михаил Задорнов рассказал о глобальном кризисе

26-01-2012, 11:43

1509

0

Михаил Задорнов, президент — председатель правления ВТБ-24, рассказал «Газете.Ru» о рекордах 2011 года и рисках 2012-го. Внешние рынки закрыты для российских банков, а ЦБ и Минфину не хватает координации в управлении ликвидностью, считает банкир. Чего вы ждете от мировой экономики в этом году? Рецессия еврозоны и США — это реальная угроза? Европейская экономика вошла в рецессию в четвертом квартале 2011 года. Периферийные страны — Греция, Португалия, Ирландия — уже с отрицательным экономическим ростом. В крупнейших экономиках Европы — Германии и Франции — мы можем ожидать в 2012 году нулевого роста. Это наиболее вероятный сценарий развития событий. При более негативном — отрицательный рост. Для европейской экономики рецессия в перовой половине года очень вероятна. Михаил Задорнов, президент — председатель правления ВТБ-24, рассказал «Газете.Ru» о рекордах 2011 года и рисках 2012-го. Внешние рынки закрыты для российских банков, а ЦБ и Минфину не хватает координации в управлении ликвидностью, считает банкир. Чего вы ждете от мировой экономики в этом году? Рецессия еврозоны и США — это реальная угроза? Европейская экономика вошла в рецессию в четвертом квартале 2011 года. Периферийные страны — Греция, Португалия, Ирландия — уже с отрицательным экономическим ростом. В крупнейших экономиках Европы — Германии и Франции — мы можем ожидать в 2012 году нулевого роста. Это наиболее вероятный сценарий развития событий. При более негативном — отрицательный рост. Для европейской экономики рецессия в перовой половине года очень вероятна.Американская экономика, напротив, показала в четвертом квартале рост на 3,2—3,3%. И, по прогнозам американских аналитиков, рост в первом квартале продолжится на уровне 2,5%. Годовой рост — около 2%. Американская экономика в противовес Европе будет развиваться динамично. Основные факторы — рост потребления домашних хозяйств, поддержанный дополнительными налоговыми льготами. Мы видим дно на рынке недвижимости США, и по определенным регионам уже началось оживление. Инфляция остается умеренной и под контролем. Это позволяет Федеральной резервной системе делать шаги по поддержанию спроса мерами монетарной политики. Сильное влияние на американскую экономику могут оказать более глубокая европейская рецессия и замедление роста экономики Китая. У США существенная доля экспорта в структуре ВВП. Но пока мы видим, что евро дешевеет, а доллар укрепляется. Эта тенденция продлится год или полтора. По курсам мы в ВТБ-24 ориентируемся на корзину валют. В своих прогнозах мы не видим существенного ослабления рубля. Рубль в данной ситуации будет устойчив, если не произойдет существенного снижения цен на нефть. Мы ориентируемся на $95—98 за 1 баррель. Не представляет ли угрозу для доллара постоянно увеличивающийся порог госдолга США? Не представляет. Он, конечно, велик, но не столь значителен, как в Японии, где порог внутреннего долга превысил 250% ВВП. Для страны, которая обладает резервной валютой № 1, порог госдолга даже в 100% ВВП не является критичным. Вопрос в том, как будет нынешняя и будущая администрация в среднесрочной перспективе бороться с проблемами улучшения соотношения дефицита к ВВП, замедления или даже остановки приращения американского госдолга. Теряет ли актуальность принцип too вig to fail для банковских институтов? Он не может потерять актуальность. Во-первых, все мы — основные европейские страны, Россия, Китай (с точки зрения смены руководства Компартии Китая), США, Франция, Германия — находимся в электоральном периоде. Никто из ответственных политиков не может допустить банкротства финансового учреждения с миллионами клиентов, и не только банковского, но и страхового, например. Политические последствия этого события будут очень чувствительны для любой администрации в этих странах. И второе: все взвешивают расходы на санацию и на банкротство. В России порог по компенсации вкладов достаточно велик — 700 тысяч рублей. Но в ряде европейских стран он достигает 100 тысяч евро, в некоторых больше. Любой минфин считает издержки на выплаты компенсаций. Это прагматичный расчет, который заставляет идти на спасение финансовых институтов. С другой стороны, история и кризиса 2007—2009 годов и последние события показывают, что даже крупнейшие банки не могут рассчитывать на 100-процентный вариант спасения. Правительства в крупных государствах в известном смысле исчерпали возможность использовать деньги налогоплательщиков для спасения финансовых институтов, и более жесткая политика в той или иной стране, безусловно, будет. Кто-то из неплатежеспособных финансовых институтов — не только банков, но и страховых компаний — обанкротится. Очевидно, что программа спасения будет распространяться не на все крупные финансовые институты. Может ли решение S&P о снижении рейтингов 9 стран еврозоны спровоцировать резкое углубление европейского кризиса? Не может. Это только один из шагов в цепочке развития событий. Напротив, я бы сказал, что сегодня аналитики более спокойно смотрят на ситуацию в Европе, чем полтора месяца назад. Многие банкиры признаются, что не замечают существенного оживления экономики России и ждут сложностей в 2012 году: вы разделяете пессимизм? Кредитование в российской банковской системе в 2011 году выросло более чем на 27%. И в последние несколько месяцев стало очевидным, что доходы российских банков за этот год станут наилучшими за всю историю. Но глобальная нестабильность вызывает осторожный подход к прогнозам на 2012 год. Потому что Россия — экспортная, сырьевая страна, очень зависимая от динамики мировых цен. А динамика цен — это производная от темпов роста или, наоборот, замедления мировой экономики. Такая закономерность заставляет нас быть осторожными. Это не пессимизм, это вопрос понимания нестабильности мировой экономики. Мы более осторожно относились к планированию 2012 года, чем в 2011 году. Но, тем не менее, и расчеты Минэкономики, и расчеты группы ВТБ предусматривают при любом сценарии рост российской экономики и рост банковского сектора, а не снижение, как было в 2009 году. Чего вы ждете от российского банковского сектора в этом году? 2011 год был годом посткризисного восстановления. Оно касалось и ипотечного рынка, и большого прироста продаж автомобилей — рост около 25% по отношению к 2010 году. Теперь эффект отложенного спроса исчерпан. В 2012 году рост будет органическим, он будет намного медленнее роста 2011 года. Если розничное кредитование выросло на 35%, то в этом году более 20% мы не ожидаем. Мы ждем роста стоимости риска в банковском секторе. Такой рост, как в прошлом году, не может не сопровождаться определенным ухудшением ситуации с рисками. Следовательно, финансовый результат в целом по системе, если речь идет об отдаче на капитал, не может быть столь же удачным, как в прошлом году. Банкам потребуется дополнительный капитал. Запас капитала был во многом использован в 2010—2011 годах, что связано с бурным ростом. А дополнительную прибыль заработали далеко не все. Соответственно, капитал нужен для приведения в порядок объемов бизнеса и капитальной базы и для того, чтобы закрыть растущие риски и выполнить требования регулятора. С октября прошлого года Центральный банк по нескольким направлениями ужесточил требования. Покрытие по ряду активов, например, валютные кредиты, кредиты, выданные офшорным, связанным компаниям, будет взвешиваться не по 100%, а по 150%. Это стимул к слияниям? Это стимул к более осторожной политике и меньшим объемам кредитования. Надо также понимать, что Центробанк в отличие от правительства ориентирует банки на более медленные темпы роста кредитования. Хочет того правительство или нет, но ЦБ ведет такую политику. Банки должны больше зарабатывать, соответственно, создавать больше резервов и быть менее агрессивными в росте кредитования. Безусловно, эти требования заставляют избавляться от непрофильных активов, меньше кредитовать связанные стороны. Но в целом ЦБ менее последовательно и менее активно ведет политику по консолидации сектора. Практика последних лет показывает: с рынка уходят единицы и слабейшие. Можно было бы более быстро действовать и по введению МСФО, по ужесточению требований к аудиторам, по совершенствованию надзора. Действия регуляторов — правительства и Центробанка — противоречивы? Это деликатный вопрос. У нас есть стратегия развития российского банковского сектора до 2015 года, подготовленная Центробанком и Минфином, утвержденная правительством — основными регуляторами. Документ, в принципе, расставляет правильные ориентиры. Недостаток стратегии в том, что она не содержит четкого плана действий и ответственных исполнителей. Тем не менее сама стратегия на качественном уровне неплохая. Основная проблема в секторе — это не нормы, а правоприменительная практика. Мы видим, что надзор со стороны ЦБ, скорость и качество внедрения тех или иных изменений требуют совершенствования. Российские банки все больше конкурируют с западными и все чаще за пределами России. Нам хотелось бы, чтобы регуляторы заботились об издержках сектора и вместе с нами работали над сокращением ненужных бумаг и требований. Бизнес понимает, где реально нужны эти издержки, а где нет. Прежде всего требуется внести изменения в федеральный закон об архивном деле. Банки хранят огромное количество информации на бумажных носителях. Мы должны хранить массу дел, распечатанные документы на протяжении трех-пяти лет. Для ВТБ-24 с нашими 14 миллионами клиентских досье и 8 миллионами активных клиентов это колоссальные затраты на документооборот. Издержки составляют миллионы долларов. Второй момент. В России не решен вопрос об электронной цифровой подписи. Потом закон о персональных данных. Ни одна организация его не выполнит, если будет строго следовать этому закону. В чем-то он излишне детализирован и требует того, что невозможно реализовать. А где-то базовые требования по защите клиентской информации элементарно не соблюдаются. Но закон еще не применяют. Как говорил классик, строгость законов в России компенсируется легкостью их неисполнения. Но надо понимать, что сокращение ненужных издержек и требований в конечном счете ведет к удешевлению для потребителя услуги, например кредита. И, соответственно, всех трансакционных издержек в экономике. Рост рисков в 2012 году возвращает банки в период margin calls? Если не будет резкого падения рынков, связанного с неуправляемым кризисом в Европе, то нет. Margin calls, как я знаю от коллег из «ВТБ Капитала», даже в период августа — сентября 2011 года сработали у небольшого числа клиентов и закрылись дополнительными бумагами или денежными вливаниями. То есть ситуация сейчас не напоминает ситуацию августа 2008 года. Связано это еще и с тем, что риск-менеджмент банков за это время существенно продвинулся. Насколько остро в этом году у российских банков будут стоять проблема с ликвидностью? Остро. Потому что ситуация с ликвидностью вновь испытала резкий поворот. Российская экономика долгие годы жила с отрицательной стоимостью денег — они стоили меньше, чем инфляция. Сейчас деньги вновь стоят выше, чем инфляция. Индекс потребительских цен, по официальной статистике, составил 6,1% по итогам 2011 года, а стоимость денег в ноябре — декабре на межбанке превышала этот показатель, доходя до 6,5%, а по некоторым инструментам — до 7%. Внешние рынки закрыты для российских банков и корпораций. Они ищут ликвидность внутри страны. При высоком спросе на кредиты нужда в ликвидности заметно увеличивается, а притока пассивов, как год назад, нет. Не имеют дополнительных денег и предприятия: в последние месяцы мы наблюдали сокращение средств на счетах юридических лиц. Граждане по-прежнему несли деньги в банки, но не так активно, как в 2010 году. Если в 2010 году рост депозитов населения и остатков на текущих счетах был 32%, то в 2011 году, до декабря, это было 12,5%, в декабре — максимум 7% прироста. Так что в целом 20-процентный рост депозитного портфеля. Почти на 40% ниже, чем в 2010 году. С чем это связано? Меньше доверия к банкам? В первую очередь рост реальных доходов населения был не таким, как в 2010 году. Он был относительно невелик и непропорционально распределен по различным слоям населения. Во-вторых, люди активно занимали и тратили деньги. Мы наблюдали рост не только розничного кредитования, но и увеличение розничного товарооборота. Особенно в августе — сентябре, потом прирост стал уменьшаться. Иными словами, при первых новостях о кризисе в Европе люди предпочли потратить часть накопленных денег. Наконец, государство свело бюджет с профицитом. Это означает, что ЦБ не печатал деньги для финансирования дефицита, а, напротив, вместе с Минфином изымал их из экономики через заимствования, через накопления излишков на счетах Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Дополнительных источников пассивов было немного. Я думаю, так будет и в 2012 году. Ситуация не очень хороша для экономического роста. Но, когда деньги стоят дороже инфляции, это говорит о том, что экономика здорова. Есть ли необходимость в дополнительных вливаниях денег в систему? Например, беззалоговые аукционы ЦБ? Центробанку, правительству и крупнейшим игрокам надо договориться о едином понимании политики рефинансирования. ЦБ не рассматривает себя как банк-кредитор последней инстанции. Он считает, что должен рефинансировать систему, только когда пришел кризис. Но постепенно монетарные власти должны прийти к пониманию, что задача по управлению экономическим ростом, стоимостью денег через процентные ставки заключается в том, чтобы на определенных условиях постоянно предоставлять системе ликвидность, не рассматривая те же самые беззалоговые аукционы как антикризисную меру. Это мера нормальная и естественная, вопрос лишь о ставке и сроках кредитования. ЦБ должен становиться кредитором последней инстанции, и любой банк должен понимать, при каких условиях, на какой срок он может привлечь у ЦБ деньги. И не обязательно под залоги. Банки поднимают ставки по вкладам. Насколько такая политика оправдана? До каких уровней могут вырасти ставки? Тенденция была сформирована в последние месяцы прошлого года. Связано это с доступом к ликвидности. Растут ставки на межбанке, по депозитам для юридических лиц, где тенденция еще более выражена. Что касается предела текущего роста — мы для себя закладывали 1—1,5%, от конца года. Но нужно понимать, что одновременно неизбежно будет повышение кредитных ставок. Пока в аналогичном размере этого не произошло. Размеры ставок зависят от конкуренции. За прошлый год стоимость пассивов снизилась на 1,5%. Мы будем следовать рыночной тенденции. У ВТБ-24 есть преимущество: объем депозитов населения составляет 800 млрд рублей, кредитный портфель населения плюс малый бизнес — 700 млрд рублей. Таким образом, у нас имеется большая естественным образом сформированная подушка ликвидности. Мы являемся розничным банком, а в России население чаще размещает деньги на депозиты, чем кредитуется. Поэтому мы себя чувствуем спокойно при любом развитии ситуации. Как вы относитесь к праву Центробанка ограничивать ставки по депозитам? Позитивно. ЦБ по целому ряду причин должен иметь такую возможность. Она позволяет снижать риски безрассудной политики менеджмента и собственников целого ряда банков. Госбанки наряду с мелкими частными банками платят 0,1% со всех вкладов в фонд страхования. При этом не учитывается устойчивость банка. Может, имеет смысл дифференцированно подходить к решению вопроса? Дифференцировать очень сложно. Адекватных формул я не видел. Необходимо идти другим путем — существенным образом снизить до 0,08% или 0,07% ставку отчисления в фонд АСВ. Я исхожу из того, что в среднем в Европе ставка отчисления — 0,04—0,05%. Нигде нет таких ставок отчислений, как в России. Поэтому ставка должна быть снижена, и одновременно после президентских выборов нужно ужесточить подход к выплатам страховых сумм. Сейчас АСВ закрывает все накопленные по вкладу проценты. А человек должен что-то терять. Он сознательно идет на размещение депозита в банке с очевидным риском. Это риск потерять проценты. Мы с коллегами из АСВ эту и другие идеи дифференциации обсуждаем. Насколько 2012 год будет перспективным для ВТБ-24? На какие показатели вы ориентируетесь? В прошлом году мы ввели около 80 новых точек продаж по всей стране (значительная часть во втором полугодии) и в этом квартале открываем еще 10—12 допофисов. Сеть по числу офисов продаж в прошлом году была расширена на 15%. ВТБ-24 не снижает темпов роста, собираемся расти в полтора раза быстрее рынка по основным показателям. В целом планы по приросту не ниже, чем в 2011 году. Собираемся увеличить прибыль. Я пока не говорю о перспективах интеграции с Транскредитбанком, которые в основном будут реализовываться не в 2012-м, а в 2013 году. Этап слияний-поглощений для ВТБ-24 закончен? Вам достаточно розничных активов, которые сейчас есть: Транскредитбанк, Банк Москвы? Нельзя никогда ни от чего зарекаться. Что касается Транскредитбанка, то 1 февраля у нас уже будет детальный план интеграции. Основные вехи ясны. В конце 2013 года будет юридическое объединение, корпоративный бизнес уже в конце 2012 года перейдет в ВТБ. Для нас это один из ключевых проектов на следующие два года, потому что удачных примеров слияний на российском банковском рынке немного. В основном все они в группе ВТБ. Например, ГУТА-банк, ВТБ-СЗ. А розничная сеть Банка Москвы? Остается за Банком Москвы. Он концентрируется на 10—15 регионах. Банк Москвы остается самостоятельным, но конкурировать с ВТБ-24 он не будет. В рамках группы у нас сформированы глобальные бизнес-линии — корпоративный и розничный бизнес. Я отвечаю за глобальную бизнес-линию в рознице — в Казахстане, на Украине, за розницу Банка Москвы, ТКБ. Через глобальную бизнес-линию мы снимаем вопросы конкуренции. Во-первых, гармонизирована продуктовая линейка. Второе: нет конкуренции ставок. При равном сроке, объеме вклада ставка примерно одинакова. Нет ценовой конкуренции. Третий фактор: при формировании собственной сети уже на протяжении двух лет ВТБ-24 не строил свои офисы в тех местах, где расположены точки ТКБ и БМ. Поэтому нет конкуренции и с точки зрения расположения офисов, логистики. Вы так долго прорабатывали сделку по покупке Банка Москвы? Мы не исключали этого для себя и заранее готовились. А строите ли вы сейчас офисы рядом с офисами «Русского стандарта» и Хоум-Кредит-банка? Мы не смотрим в своих планах развития на офисы этих уважаемых учреждений. Эта тема закрыта? Сейчас не смотрим. Есть ли у вас офисы рядом с банком «Возрождение»? Вполне возможно. Но банк «Возрождение» в основном работает в Московском регионе. Банк Москвы будет ориентироваться на менее обеспеченных клиентов, а ВТБ-24 — на клиентов с более высоким уровнем достатка? Так традиционно и было. У нас более высокое проникновение в сегменте клиентов с более высоким доходом и private banking. Но и у нас есть массовый сегмент. В Банке Москвы тоже есть private banking. Для каждого клиентского сегмента ставка не является единой как по кредитам, так и по депозитам. Потому что у БМ, так же как и у нас, есть привилегированные клиенты, а у нас есть продукты для массового сегмента. До какого-то момента у нас по всей стране ставки были едиными, а сейчас мы имеем 6—7 региональных групп, где ставки отличаются от московских. И в столице ставки по депозитам всегда ниже, чем в регионах. Поэтому важно, чтобы не просто абстрактно была одна и та же ставка, а чтобы в одних и тех же регионах, для одного и того же клиента ставка была сопоставима. В прошлом году вы запустили вклады в юанях. Планируются ли новые продукты в нетрадиционных для российских банков валютах? Не планируются ли сложно структурируемые продукты? Мы уже ввели такие продукты. Банк сейчас двигается не от продуктового подхода, а работает по клиентским сегментам. У нас есть private banking, который дает ВТБ-24 порядка 18—19% всех пассивов. Это клиенты, которые держат в банке от полумиллиона долларов или от 15 млн рублей в различных инструментах. Ставки сильно отличаются от непремиального сегмента? — Они выше. Такого уровня ставок достаточно для того, чтобы выбирать private banking. Затем есть следующий сегмент — привилегированные и состоятельные клиенты, которым предлагаются комплексные продукты. Если мы говорим о вкладах в юанях, то со 100 тысячами рублей его не открыть. Собственно, как и брокерское обслуживание. ВТБ-24 уже предлагает новые структурированные продукты: мы продали несколько видов нот, где человек не теряет свои вложения — может потерять не более 3—5% от первоначальных вложений. При благоприятном развитии рынков он серьезно зарабатывает. Эти инструменты структурированы с помощью «ВТБ Капитала», инвестбанков-партнеров, привязаны к нескольким видам активов, среди которых продовольственные товары, нефть, золото. В конце прошлого года мы начали активно их продавать, но клиентам определенных категорий. Клиент с большими средствами лучше подготовлен. Люди готовы рисковать? Не скажу, что в последний год они были готовы сильно рисковать. Даже квалифицированный инвестор следует за рынком, который в прошлом году показал существенный минус. Тем не менее мы свои планы по комиссионным доходам на фондовом рынке выполнили — зафиксировали очень большой прирост вложений в металлические счета и продажи золотых монет. Эти два продукта были весьма востребованы клиентами в 2011 году. Думаю, то же самое будет и в этом. Вы видите изменения в инвестиционном климате России? Кроме нефти иностранных инвесторов может что-то привлечь? Пока заметных изменений не видно. Именно с недостатками инвестклимата связан большой отток капитала из России. Не емкий и российский фондовый рынок. Требуются многократно обсужденные институциональные, законодательные изменения. Требуется отсутствие сбоев на бирже ММВБ-РТС. Вопрос с пострадавшими клиентами в ходе сбоя решен? Вы будете судиться с биржей? У нас всего три-четыре клиентские претензии на минимальные суммы, но мы уже сделали запрос. Хотим, чтобы биржа все компенсировала. Пока клиенты свои деньги не получили, мы ведем с биржей переговоры. Но репутационные последствия для ММВБ-РТС и в целом для российского рынка больше, чем конкретные клиентские претензии. Так долго обсуждать, готовиться, заниматься слиянием и допустить несколько сбоев за пару месяцев совершенно недопустимо. В наступившем году причины для оттока капитала сохраняются? Вокруг оттока капитала масса непрофессиональных суждений. Например, если вы берете 300 000 рублей накоплений и меняете их на чуть меньше $10 тысяч, то по платежному балансу это отток капитала. Вы сокращаете рублевые активы, увеличиваете валютные. А что было в четвертом квартале? Новых внешних заимствований не было, а были платежи по долгу, чистое погашение долга — соответственно, отток капитала. Нужно внимательно разбираться в статистике: если сравнить статистику таможни и ЦБ, то значительная часть этого оттока была псевдооттоком. Что касается инвестиционного климата, то в России очень мало реальных объектов для инвестирования со стороны широких слоев граждан. Несмотря на все разговоры про международный финансовый центр, как было зарегистрировано 800 тысяч инвесторов — физических лиц на ММВБ 5—6 дет назад, так и остается. Не растет ни число инвесторов, ни инструментов длинных денег, не работает пенсионная реформа в части накопительной системы. Это вопрос не только политической воли, это вопрос кропотливой работы по созданию финансовой инфраструктуры в России. Путь, который многие страны уже прошли — например, те же наши казахские соседи, Россия проходит очень медленно. Обеспокоены ли вы кадровыми перестановками в Минфине в период электорального цикла и возможными масштабными изменениями в рамках «большого правительства» после выборов? Уход Кудрина был крайне несвоевременным. Во-первых, с точки зрения нескоординированности действий ЦБ и Минфина в кризисной ситуации. Во-вторых, с точки зрения окончания политического цикла и начала нового. В принципе, у нас нет серьезных оснований жаловаться на регулятор с точки зрения управления ликвидностью. Но в то же время ЦБ и Минфину не хватает координации по политике управления ликвидностью в банковской системе. По Бюджетному кодексу с 1 февраля Минфин полностью уходит с рынка, а на пике ведомство размещало более триллиона рублей. А ЦБ пока не объяснял, как, в какие сроки он заместит этот триллион. Нет четкой картины, а она необходима. Хотелось бы, чтобы Минфин и ЦБ скоординировали денежную политику. Они должны рынкам объяснить, как эта политика будет строиться. Общественные протесты после выборов в Госдуму стали стрессом для рынка? Нет, не стали. Каких-то серьезных изменений в сложившихся к декабрю тенденциях мы в ВТБ-24 не почувствовали. Но на прошлой неделе агентство Fitch снизило прогноз по российскому рейтингу из-за политических рисков. Сами по себе эти митинги или протесты никак не сказались на поведении клиентов. Не уменьшился спрос, но и больше депозитов не стали привлекать. На российских президентских выборах стало меньше определенности для внешних наблюдателей. Ну или, скажем, пришло осознание того, что не все так однозначно в России. В то же время серьезных рисков, если смотреть на ситуацию глазами инвестора, в настоящее время нет. Для западных инвесторов это более сложное понимание российской действительности. Но возьмем развивающиеся рынки в первые две недели 2012 года: Россия чувствует себя по притоку капитала лучше, чем Бразилия и Индия, и чуть хуже, чем Китай. По движению капитала не видно, чтобы рынки переоценили российскую ситуацию. Инвесторы восприняли митинги позитивно? Правая оппозиция понятная, с четкими ориентирами? Я не вижу какого-то негативного влияния более сложной политической жизни России на финансовую и банковскую систему. Может, даже это влияние, наоборот, позитивное. Продолжить чтение статьи: Михаил Задорнов рассказал о глобальном кризисе Спорт: 1 января стартует ралли «Дакар-2012» с участием команды «КАМАЗ-Мастер»

1-01-2012, 13:22

1992

0

В Аргентине 1 января стартует ралли-марафон «Дакар-2012» с участием российской команды автогонщиков «КАМАЗ-Мастер». Всемирно известные гонки будут проходить в Южной Америке уже четвертый раз подряд. Однако если в предыдущие годы гонщики стартовали и финишировали в Буэнос-Айресе, то на этот раз отправной точкой ралли организаторы выбрали аргентинский курортный город Мар-дель-Плата. Кроме того, марафон впервые пройдет по территории Перу, где 15 января и состоится финиш в столице страны Лиме. Гонщикам примерно из 50 стран планеты предстоит преодолеть свыше 8300 километров от Атлантики до Тихого океана. В Аргентине 1 января стартует ралли-марафон «Дакар-2012» с участием российской команды автогонщиков «КАМАЗ-Мастер». Всемирно известные гонки будут проходить в Южной Америке уже четвертый раз подряд. Однако если в предыдущие годы гонщики стартовали и финишировали в Буэнос-Айресе, то на этот раз отправной точкой ралли организаторы выбрали аргентинский курортный город Мар-дель-Плата. Кроме того, марафон впервые пройдет по территории Перу, где 15 января и состоится финиш в столице страны Лиме. Гонщикам примерно из 50 стран планеты предстоит преодолеть свыше 8300 километров от Атлантики до Тихого океана. Соревнования, состоящие из 14 этапов, будут проходить в четырех категориях между 74 грузовиками и 161 легковым автомобилем, 181 мотоциклом и 30 квадроциклами, допущенными к старту. По сравнению с прошлым годом заявленный состав участников ралли увеличился почти на 15 процентов. Десятикратный победитель самого престижного в мире ралли - российская команда «КАМАЗ-Мастер» - будет бороться за победу в разряде грузовиков. Однако в этом году в отсутствие лидеров - семикратного победителя ралли, «царя Дакара» Владимира Чагина и двукратного чемпиона Фирдауса Кабирова - ставка делается главным образом на молодежь. Российская команда будет представлена четырьмя экипажами, в три из которых входят молодые пилоты Эдуард Николаев, Айрат Мардеев и Андрей Каргинов. Роль поддержки молодых гонщиков отводится экипажу Ильгизара Мардеева. Можно сказать, что ралли «Дакар» уже получило постоянную прописку в Южной Америке. В 2008 году гонки в Африке были отменены из-за угроз террористических актов. В связи с этим организаторы приняли решение перенести марафон в Южную Америку. Российская команда «КАМАЗ-Мастер» уже трижды поднималась на пьедестал почета в Аргентине - в 2009, 2010 и 2011 годах. Продолжить чтение статьи: 1 января стартует ралли «Дакар-2012» с участием команды «КАМАЗ-Мастер» |

|

© 2004-2013 «Интернет-газета Новотроицка». РОССИЯ, Оренбургская область, город Новотроицк Администрация портала: admin@novotroitsk.info Портал разработан в рамках «Фонда независимой прессы» Продвижение Garin Studio |

Пользуетесь поиском Яндекса? Добавьте виджет новостей на главную страницу Яндекса. Будьте всегда в курсе событий и новостей города Новотроицк! |

|

|

В топе новостных сайтов Рунета – новость о самоубийстве новотроицкого следователя.

В топе новостных сайтов Рунета – новость о самоубийстве новотроицкого следователя.